教員紹介

食料資源学科 食料バイオテクノロジーコース

泉 ひかり 助教

IZUMI Hikari

専門分野:

水圏生命科学, 海藻生理学

- キーワード:

- 海藻

- 生活環

- スサビノリ

- 胞子発生

- 変異体

研究内容

海藻は、食料資源としての価値に加え、沿岸生態系の保全や環境浄化への寄与など、水産業や社会にとって重要な生物資源です。その中でも、海藻の生活環(ライフサイクル)を理解することは、生育条件の最適化や繁殖制御を行うための基盤であり、効率的かつ持続可能な海藻生産の実現に不可欠です。しかしながら、海藻の生活環がどのように制御されているのかは、未だ多くのことがわかっておりません。

当研究室では、我が国の水産養殖において重要な水産物のひとつである海苔(スサビノリ、図1)の生活環の制御メカニズム解明を目的に研究を行っています。特に最近では、発生のしくみに焦点を当てて研究を進めています。得られた知見は、効率的な養殖技術の開発や育種に応用し、海藻の持続的な生産に貢献することを目指しています。

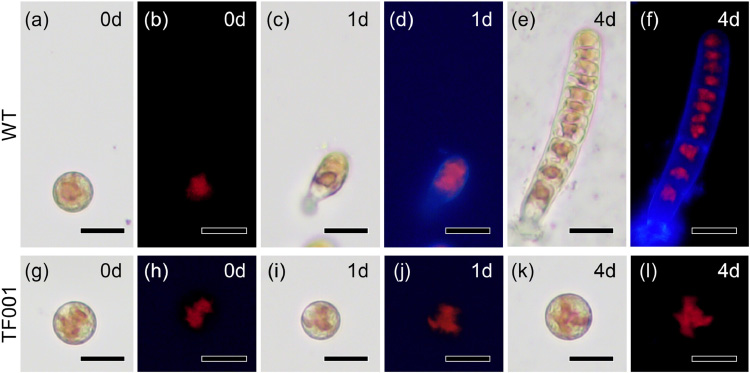

1.胞子の初期発生

胞子は海藻の生活環において世代をつなぐ重要な役割を果たしています。一方で、養殖の現場では胞子が基質に付着し、細胞分裂を開始して生長を始めることが生産の出発点となります。スサビノリの胞子も、基質に付着した後に細胞分裂を開始して生長していきます。当研究室では、スサビノリの胞子がどのようなメカニズムで基質に付着し、細胞分裂を開始・進行するのか分子レベルで明らかにしようとしています。現在、当研究室が独自に保有する胞子発生に異常を示す変異体を用いた解析を進めており、重点的に取り組んでいる研究課題のひとつです(図2)。また、外部環境や微生物との相互作用が初期発生に与える影響にも注目しています。

2. 海藻育種に向けた基盤技術開発

スサビノリへのゲノム編集技術の応用を目指し、ゲノム編集ツールを細胞内に導入するための技術開発にも取り組んでいます。

2025年5月28日 更新

交通のご案内

交通のご案内 お問い合わせ

お問い合わせ よくあるご質問

よくあるご質問 ENGLISH

ENGLISH