センターの専任教員(相馬助教)を取材した記事が東奥日報(令和8年1月20日付)に掲載されました!

最近論文を出版した青森県のグンバイムシを中心とした内容です。

PDF形式はこちらになります。

当該記事は弘前大学HPでも紹介されています。

さらなる未記録種の探索を続けたいですね…。

センターの専任教員(相馬助教)が青森県の昆虫に関する報告を出版しました!

書誌情報と要約は下記の通りです!

相馬 純 (2025) 青森県産グンバイムシ科目録ならびに日本産ミヤマグンバイ属の検索表. Rostria, (70), 91–116.

本報告では青森県から24種のグンバイムシ(植物を摂食するカメムシの一群)を確認しました。県内に分布する24種のうち23種が世界自然遺産として知られる白神山地にも生息しています。青森県は10種のグンバイムシで分布の辺縁部かもしれません。今回の発見は青森県ならびに白神山地に分布する植食性昆虫の特徴を議論するための基礎的な知見となります。

シッコクグンバイPhysatocheila nigrintegerrima Souma, 2019

本報告については弘前大学HPにプレスリリースが掲載されています。

PDF形式はこちらになります。

センターの専任教員(相馬助教)が北日本の湿地に生息する昆虫に関する論文を出版しました!

書誌情報と解説を以下に示しました!

Souma, J. & Yamamoto, A. (2025) Taxonomic study of the subgenus Limnonabis of the genus Nabis (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae: Nabinae: Nabini) from Japan, with description of N. (L.) marihygrophilus sp. nov. inhabiting estuarine wetlands in northern Japan. Journal of Insect Biodiversity, 69 (1), 21–38. https://doi.org/10.12976/jib/2025.69.1.2

ナガマキバサシガメ亜属Limnonabis Kerzhner, 1968(カメムシ目:マキバサシガメ科:マキバサシガメ属Nabis Latreille, 1802)は全北区から6種が記録されています。日本に分布する3種(ハイイロナガマキバサシガメN. (L.) demissus (Kerzhner, 1968)、タイワンナガマキバサシガメN. (L.) sauteri (Poppius, 1915)、オオナガマキバサシガメN. (L.) ussuriensis (Kerzhner, 1962))は湿地でのみ得られ、それぞれ異なる草丈の単子葉草本群落にのみ生息します。本亜属は北日本から1未同定種が知られるものの、分類学的研究が長らく停滞していました。本研究では、この未同定種を新種シオナガマキバサシガメ N. (L.) marihygrophilus Souma & Yamamoto, 2025として記載しました。シオナガマキバサシガメは宮城県に位置する北上川の河口付近の湿地で20世紀末に採集されています。しかし、東日本大震災の津波が植生に被害を与えた後の2020年代に得られていません。よって、宮城県では姿を消した可能性があります。他方で、北海道に位置する勇払川の河口付近の湿地で2020年代に生息が確認されました。本亜属の採集には真夏の湿地で単子葉類をスイーピングする必要があり、熱中症の危険があります。高湿度かつ日陰がない場所で鋼鉄枠の網を全力で振り続けると、瞬く間に体力を消耗します。北海道では適度に休憩を挟めば夕方まで活動できましたが、宮城県では1時間が限度でした。活動しやすい季節に発生しないことを恨むばかりです…。

ハイイロナガマキバサシガメNabis (Limnonabis) demissus (Kerzhner, 1968)

シオナガマキバサシガメ Nabis (Limnonabis) marihygrophilus Souma & Yamamoto, 2025

タイワンナガマキバサシガメ Nabis (Limnonabis) sauteri (Poppius, 1915)

オオナガマキバサシガメ Nabis (Limnonabis) ussuriensis (Kerzhner, 1962)

本論文については弘前大学HPにプレスリリースが掲載されています。

PDF形式はこちらになります。

新種のシオナガマキバサシガメについての記事が北海道新聞(令和7年12月27日付)に掲載されました。

北日本で実施したフィールドワークの成果は今後も公表予定です!

既に投稿済みの原稿もあるので、出版が楽しみです!

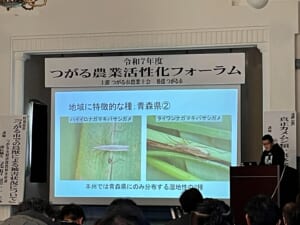

センターの専任教員(相馬助教)がつがる農業活性化フォーラム(つがる市)で講演しました。

演題は「真正カメムシ類:多様な食性と生息環境」でした。

約80人が参加しました。

質疑応答も盛り上がりました。

白神自然観察園は2025年11月21日(金)より冬季閉園の予定です。

2026年の開園予定日は決定次第お知らせします。

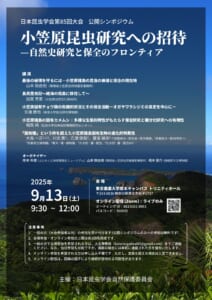

専任教員の相馬が日本昆虫学会第85回大会で公開シンポジウム「小笠原昆虫研究への招待」と小集会「小笠原マイナー昆虫若手の会」に登壇しました。

公開シンポジウムでは200人以上にご参加いただきました。

小集会では約110人にご参加いただきました。

懇親会も大盛況でした。

本大会はシンポジウムも小集会もテーマが小笠原でした。

一般講演も小笠原を舞台にした研究が沢山ありました。

参加者の記憶に「第85回大会は小笠原」と刻み込まれたに違いありません。

センターの専任教員(相馬助教)が世界自然遺産の小笠原諸島に固有の昆虫に関する論文を出版しました!

書誌情報と解説を以下に示しました!

オープンアクセスなので、リンク先から誰でも閲覧できます!

Souma, J. (2025) An illustrated key to the lace bugs (Hemiptera, Heteroptera, Tingidae) from “Oriental Galapagos” (the Ogasawara Islands, Japan), with descriptions of three new species of the endemic genus Omoplax Horváth, 1912. Zookeys, 1250, 243–284. https://doi.org/10.3897/zookeys.1250.160064

小笠原諸島のグンバイムシ科(カメムシ目)には、2固有属(ムニングンバイ属Acanthomoplax Souma & Kamitani, 2021とオガサワラグンバイ属Omoplax Horváth, 1912)に含まれる5種(ムニングンバイA. tomokunii Souma & Kamitani, 2021、オガサワラグンバイO. desecta (Horváth, 1912)、カルベグンバイO. karubei Souma, 2022、チチジマグンバイO. majorcarinae Guilbert, 2001、ムコジマグンバイO. mukojimensis Souma, 2022)が知られていました。本研究では、同諸島での徹底的なフィールドワークで発見された3新種(ハハジマグンバイO. hisasuei Souma, 2025、イヌグスグンバイO. inugusu Souma, 2025、コブガシグンバイO. kobugashi Souma, 2025)を記載しました。結果として、同諸島から8固有種の本科が確認されました。さらに、ムコジマグンバイをのぞく7種で寄主植物を特定しました。形態的特徴が近似する複数種では、寄主植物が同種または近縁種の樹木で、異所的分布が判明しました。シマシャリンバイに寄生する2種では分布域が植物の空間的遺伝構造と一致しました。キンショクダモを寄主植物とする2種でも同様の状況でした。同諸島の本科は海洋島の固有昆虫を材料とした種分化研究に格好の材料と考えられます。他方で、多くの外来生物が同諸島の固有生物の脅威となっています。今後の保全研究に資するため、本科への影響が懸念される外来生物と各種の生息状況について議論しました。同諸島に分布する本科は有人島で採集が困難または不可能な種が存在します。避けて通れなかった無人島でのフィールドワークは貴重な経験となりました。実質的な崖登りに耐え抜いて同諸島の最稀種であるムニングンバイに巡り会えた際の興奮は記憶に刻まれています。傭船で波に揺られて外洋を渡ったのもスリリングな思い出です。まだ見ぬ無人島を目指しつつ、新知見を狙う研究ライフを継続する所存です。いつか驚くべきカメムシに出会えると信じて…。

ハハジマグンバイOmoplax hisasuei Souma, 2025

イヌグスグンバイOmoplax inugusu Souma, 2025

コブガシグンバイOmoplax kobugashi Souma, 2025

本論文については弘前大学HPにプレスリリースが掲載されています。

PDF形式はこちらになります。

日本昆虫学会でのシンポジウムと小集会を2週間後に控えた最高のタイミングで論文が公表されました!

青森在住を活かしたあのカメムシの原稿が受理されたので、近いうちに研究成果を再びお知らせします!

専任教員の相馬が日本昆虫学会第85回大会で公開シンポジウム「小笠原昆虫研究への招待」に登壇します。

開催時刻は9:30~12:00で、Zoomで配信を視聴することもできます。

本シンポジウムは小笠原諸島での研究に昆虫学者の参画を促すため立ち上げられました。

招待演者として小笠原諸島の固有カメムシについて発表します。

現在進行中の研究プロジェクトや先日出版された固有グンバイムシ8種の論文についてお話しします。

興味のある方はお聴きいただければ幸いです。