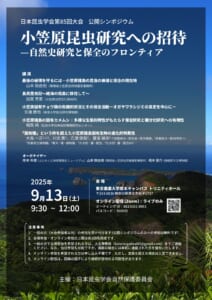

専任教員の相馬が日本昆虫学会第85回大会で公開シンポジウム「小笠原昆虫研究への招待」に登壇します。

開催時刻は9:30~12:00で、Zoomで配信を視聴することもできます。

本シンポジウムは小笠原諸島での研究に昆虫学者の参画を促すため立ち上げられました。

招待演者として小笠原諸島の固有カメムシについて発表します。

現在進行中の研究プロジェクトや先日出版された固有グンバイムシ8種の論文についてお話しします。

興味のある方はお聴きいただければ幸いです。

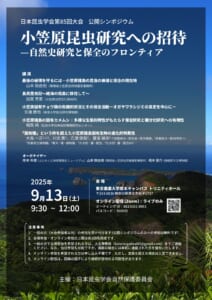

専任教員の相馬が日本昆虫学会第85回大会で公開シンポジウム「小笠原昆虫研究への招待」に登壇します。

開催時刻は9:30~12:00で、Zoomで配信を視聴することもできます。

本シンポジウムは小笠原諸島での研究に昆虫学者の参画を促すため立ち上げられました。

招待演者として小笠原諸島の固有カメムシについて発表します。

現在進行中の研究プロジェクトや先日出版された固有グンバイムシ8種の論文についてお話しします。

興味のある方はお聴きいただければ幸いです。

BioBlitz は国内では馴染みの少ないものと思いますが、欧米を中心に博物館などが主催で行われている市民参加型の生物調査イベントです。

動植物の専門家と子供を含む市民が一緒に、決められた地域の動植物を24 時間かけて調査します。調査結果は報告書にまとめられ、出版されます。このイベントの狙いは、

・地域の自然と奥深い生物の種多様性を知る。

・動植物の研究者と接し、専門的な知識や技法を知る。

・市民が記録の残る調査活動に参加する。

・単純に、自然に触れ、生き物を知る事を楽しむ。

一般的な観察会や散策とはちょっと違う自然との新しい接し方を楽しみましょう。

会場:青森県深浦町 アオーネ白神十二湖

当日は現地集合。自家用車でお越しください。

日時:2025 年9月27日午前10:00 〜

9月28日午前11:30(24 時間調査)

募集:小学生以上 50名

(調査経験不問。小中学生は保護者と一緒に参加してください)

応募締め切り7月31日 参加者発表8月5日

(応募者が多数と見込まれるため,抽選を行います)

専門家スタッフ

弘前大学教員、外部研究者のほか、津軽植物の会、津軽昆虫同好会、白神キノコの会、弘前大学フィールドサイエンス研究会、日本野鳥の会弘前支部、コウモリの保護を考える会などに参加を打診中。

参加を希望される方は、下記URL から「一般参加申し込みフォーム」に入り、必要事項にお答えください。

https://forms.gle/fhVyxBYuhKbebVyU7

詳細はこちらのPDFをご覧ください。

先日の投稿で告知した講演会「小笠原のカメムシ」を小笠原世界遺産センターで開催しました。

小笠原村の掲示板や防災行政無線でも詳細な日時を告知していただきました。

当日は現地で採集した固有カメムシ7種の生体を会場に用意しました。

会場とオンラインを合わせて約160人にご視聴いただきました。

ニッチな話題ながら想像以上に盛り上がり安堵しています。

今回は世界自然遺産でも白神山地ではなく小笠原諸島を話題にします。

9月25日(水)に環境省の小笠原世界遺産センター主催で講演会「小笠原のカメムシ」を開催します。

開催時刻は19:00~20:30で、Zoomで配信を視聴することもできます。

興味のある方はお聴きいただければ幸いです。

BioBlitz は国内では馴染みの少ないものと思いますが,欧米を中心に博物館などが主催で行われている市民参加型の生物調査イベントです。

動植物の専門家と子供を含む市民が一緒に,決められた地域の動植物を24 時間かけて調査します。調査結果は報告書にまとめられ,出版されます。このイベントの狙いは,

・地域の自然と奥深い生物の種多様性を知る。

・動植物の研究者と接し、専門的な知識や技法を知る。

・市民が記録の残る調査活動に参加する。

・単純に、自然に触れ、生き物を知る事を楽しむ。

一般的な観察会や散策とはちょっと違う自然との新しい接し方を楽しみましょう。

会場:青森県西目屋村川原平 弘前大学「白神自然観察園」

当日は現地集合。自家用車でお越しください。

日時:2024 年6月15日午前9:50 〜

6月16日午前10:30(24 時間調査)

募集:小学生以上 50名

(調査経験不問.小中学生は保護者と一緒に参加してください)

応募締め切り5月24日 参加者発表5月27日

(応募者が多数と見込まれるため,抽選を行います)

専門家スタッフ

林正美(埼玉大学名誉教授,昆虫),大原昌宏(北海道大学総合博物館,昆虫),渡辺恭平(神奈川県立生命の星・地球博物館,昆虫),古木達郎(元千葉県立中央博物館,植物),梅津一史(元秋田県立博物館,昆虫),木村啓(津軽植物の会),太田正文(元青森県立郷土館,植物),殿内暁夫(弘前大学,キノコ),中村剛之(弘前大学,昆虫),山岸洋貴(弘前大学,植物),森井悠太(弘前大学,軟体動物),ムラノ千恵(弘前大学,哺乳類),相馬 純(弘前大学,昆虫),このほか,津軽植物の会,津軽昆虫同好会,白神キノコの会,弘前大学フィールドサイエンス研究会など各グループの有志の皆さん.

申し込み方法等,詳しくはこちらのPDFをご覧ください.Bioblitz2024案内配布用

BioBlitz は国内では馴染みの少ないものと思いますが,欧米を中心に博物館などが主催で行われている市民参加型の生物調査イベントです。

動植物の専門家と子供を含む市民が一緒に,決められた地域の動植物を24 時間かけて調査します。調査結果は報告書にまとめられ,出版されます。このイベントの狙いは,

・地域の自然と奥深い生物の種多様性を知る。

・動植物の研究者と接し、専門的な知識や技法を知る。

・市民が記録の残る調査活動に参加する。

・単純に、自然に触れ、生き物を知る事を楽しむ。

一般的な観察会や散策とはちょっと違う自然との新しい接し方を楽しみましょう。

会場:青森県鯵ヶ沢町深谷町白神の森「遊山道」

当日は現地集合。自家用車でお越しください。

日時:2023 年6 月24 日午前9:50 〜

6 月25 日午前10:30(24 時間調査)

募集:小学生以上,老若男女

(小中学生は保護者と一緒に) 先着50 名

活動内容や注意事項について裏面をよくお読みください。

専門家スタッフ

岸田泰則(日本蛾類学会会長,昆虫),矢後勝也(東京大学研究総合博物館,

昆虫),松本吏樹郎(大阪市立自然史博物館,昆虫),栗原隆(栃木県立博物館,

昆虫),古木達郎(千葉県立中央博物館,植物),太田正文(元青森県立郷土館,

植物),辻村 収(青森県森林博物館,植物),殿内暁夫(弘前大学,キノコ),

中村剛之(弘前大学,昆虫),山岸洋貴(弘前大学,植物),相馬 純(弘前大学,

昆虫),

このほか,津軽植物の会,津軽昆虫同好会,白神キノコの会,

弘前大学フィールドサイエンス研究会など各グループ有志の皆様.

申し込み方法等,詳しくはこちらのPDFをご覧ください.Bioblitz2023チラシ小

日時:2023年2月23日 13:30~16:50

会場:つがる市生涯学習交流センター「松の館」交流ホール

主催: 弘前大学農学生命科学部附属白神自然環境研究センター、新潟大学教育学部,北海道大学総合博物館

後援: 環境省東北地方環境事務所、青森県、つがる市、(一財)弘前市みどりの協会

入場無料,事前申し込みは必要ありません.

2017年に水生植物ガシャモク(絶滅危惧ⅠA類)が発見されたのをきっかけに,つがる市では湖沼群を中心とした豊かな自然環境がこれまで以上に注目されてきました.環境省によるモニ1000調査の実施,木造高校と弘前大学によるガシャモク育成事業活動,様々な調査研究活動が現在も進んでいます.今回は2017年に開催いたしました公開シンポジウムの第2回目となります.前回同様,つがる市を中心とした自然環境に関する研究紹介,ガシャモクにまつわる話など,また,木造高の学生さんによるガシャモク活動についても発表して頂く予定です.多くの方々に津軽半島の自然の現在(いま)を知って頂き,これからどのようにこの自然と暮らしていけばよいのか共に考えていくきっかけとなれば考えております.

〇弘前大学正門前(12時発)からの無料送迎バスを予定しています.

利用される方は必ず事前登録をお願いいたします.

⇒こちらから https://forms.gle/xkfKEYM6VUudBxJy9

※乗車人数には制限があります.定員になりましたらご登録を締め切らせて頂きます.

<スケジュールおよび話題提供者>

13:00 開場

13:30~13:35 開催挨拶および趣旨説明 山岸洋貴(弘前大学)

― 地元高校による希少植物保全の取り組みについて ー

13:35~14:00 木造高校におけるガシャ活報告 木造高校学生数名

― 津軽半島にまつわる自然,生き物のお話を話題提供いただきます―

14:00~14:30 首藤光太郎氏(北海道大学総合博物館)による水生植物のお話

「つがるの無名池沼,見つけた水草は希少,しかも多様」

14:30~15:00 志賀隆氏(新潟大学教育学部)による水生植物のお話

「水草を知り、水草を守ろう」

15:00~15:10 休憩

15:10~15:40 齋藤信夫氏(青森県自然環境研究会)による屏風山調査のお話

「ベンセ湿原24年間の変化とニッコウキスゲ」

15:40~16:00 秋山翔午氏(弘前大学農学生命科学部)による魚類のお話

「津軽地域における湖沼の魚類相」

16:00~16:20 工藤忠氏 (津軽昆虫同好会)による昆虫のお話

「屏風山を舞うチョウたち」

16:20~16:50 質疑応答や参加者による情報交換など

16:50 閉会

※新型コロナウイルス感染対策として,マスクの着用,手指の消毒等にご協力

くださいますようお願い申し上げます.

お問い合わせ先

弘前大学農学生命科学部附属白神自然環境研究センター

TEL&FAX:0172-39-3706

hyama@hirosaki-u.ac.jp

山岸まで

環境研究総合推進費【 2-2006 】一般公開シンポジウム

「白神・青森の大地から見えてくる温暖化の将来」

~ 研究の最前線からの報告 ~

国立環境研究所地球環境研究センターおよび弘前大学農学生命科学部附属白神自然環境研究センター共催で,令和3年3月19日(金)に標記シンポジウムをオンライン開催します。

森林がCO2の大きな吸収源であることは広く知られていますが,気候変動が進んだ将来でも吸収源でありつづけるかどうかについては分かっていないことも多くあります。今回は森林のCO2収支と気候変動への応答を対象とした研究の中で,青森・白神を舞台とした最新の結果などを紹介します。

参加費無料ですので,興味のある皆さまのご参加をお待ちしております。

■日 時 令和3年3月19日(金) 14:00~16:30

※Zoomミーティングによるオンライン開催です。

■申 込 電子メールで事前登録をお願いします。参加費無料、定員100名です。

タイトルを「公開シンポ参加希望」とし、本文に参加者氏名と居住地(市町村)を記載の上、下記宛にE-mailでお申し込みください。

宛先: 2021sympo-nies-hu@nies.go.jp (推進費2-2006課題公開シンポジウム事務局)

■共 催 国立環境研究所地球環境研究センター・弘前大学農学生命科学部附属白神自然環境研究センター

■後 援 青森県地球温暖化防止活動推進センター・白神山地ビジターセンター

■プログラム

14:00 開会挨拶 石川 幸男(弘前大学)

14:10 趣旨・研究概要説明 高橋 善幸(国立環境研究所)

14:20「温暖化の現状と白神の観測でわかったこと」 石田 祐宣(弘前大学)

14:45「温室効果ガスの観測からわかる炭素循環」

~温暖化で白神の土から出るCO2が増える!?~ 寺本 宗正(鳥取大学)

15:05「放射性炭素からわかる炭素循環」

~炭素の時計で考える 大気と土壌の繋がり~ 安藤 麻里子(原子力研究開発機構)

15:20「遺伝解析からわかる炭素循環」

~遺伝子から見えてくる 目には見えない土壌の変化~

近藤 俊明(国際農林水産業研究センター)

15:35「気候変動はリンゴ園の炭素の出入りに

どのように影響するのか」 伊藤 大雄(弘前大学)

16:00 総合討論・質問など

16:20 閉会挨拶 梁 乃申(国立環境研究所)

16:30 閉会

詳しくはこちら symposium_20210319 (1)

8月24日土曜日に弘前大学にて講演会「津軽半島の水辺から美しい水生植物の世界へ」を開催いたします。

青森県ではつがる市におけるガシャモクの生育確認などにより、水草や水辺環境への関心が高まりつつあります。

この度、水草研究会の全国集会が弘前で開催されることもありまして、3名の水草、水辺研究者の方にご講演いただくことになりました。よろしければ是非お越しください。

事前申し込みは必要ありません。入場無料です。

1.日時:2019年8月24日(土) 10時~12時

9:30- 開場

10:00-10:05 開会の挨拶

10:05-10:35 「みんなでのぞいてみよう、水草の世界」(志賀隆 新潟大学准教授)

10:35-11:05 「もう一つの水草の仲間?車軸藻類について」(加藤将 新潟大学助教)

11:05-11:45 「屏風山湖沼群の生物」(大高明史 弘前大学教授)

11:45-11:55 質疑応答

11:55-12:00 閉会の挨拶

2.会場:弘前大学創立 50 周年記念会館・岩木ホール <事前申込は不要です。>

3. 要旨:

津軽半島の水辺には、美しく面白い世界が広がっています。

水生植物や水生生物の研究者が語る水辺についての講演会です。青森県ではなかなか話を聞くチャンスがない水草研究者や長年津軽半島の自然をみてこられた

研究者の貴重なお話が聞けます。短い時間ですが是非ご参加ください。

共催:水草研究会、弘前大学

後援:津軽植物の会、青森自然環境研究会、一般財団法人弘前市みどりの協会

お問い合わせ先:

弘前大学農学生命科学部附属白神自然環境研究センター 山岸 洋貴

電話・FAX:0172-39-3706 hyama@hirosaki-u.ac.jp